今日の為替レート

お振込銀行

クレジットカード支払い

ログイン | LOGIN

商品カテゴリー

- ブランドファッション

- ファッション/雑貨

- ビューティー

- 食品

- 出産/育児

- 生活雑貨

- パソコン

- レジャー

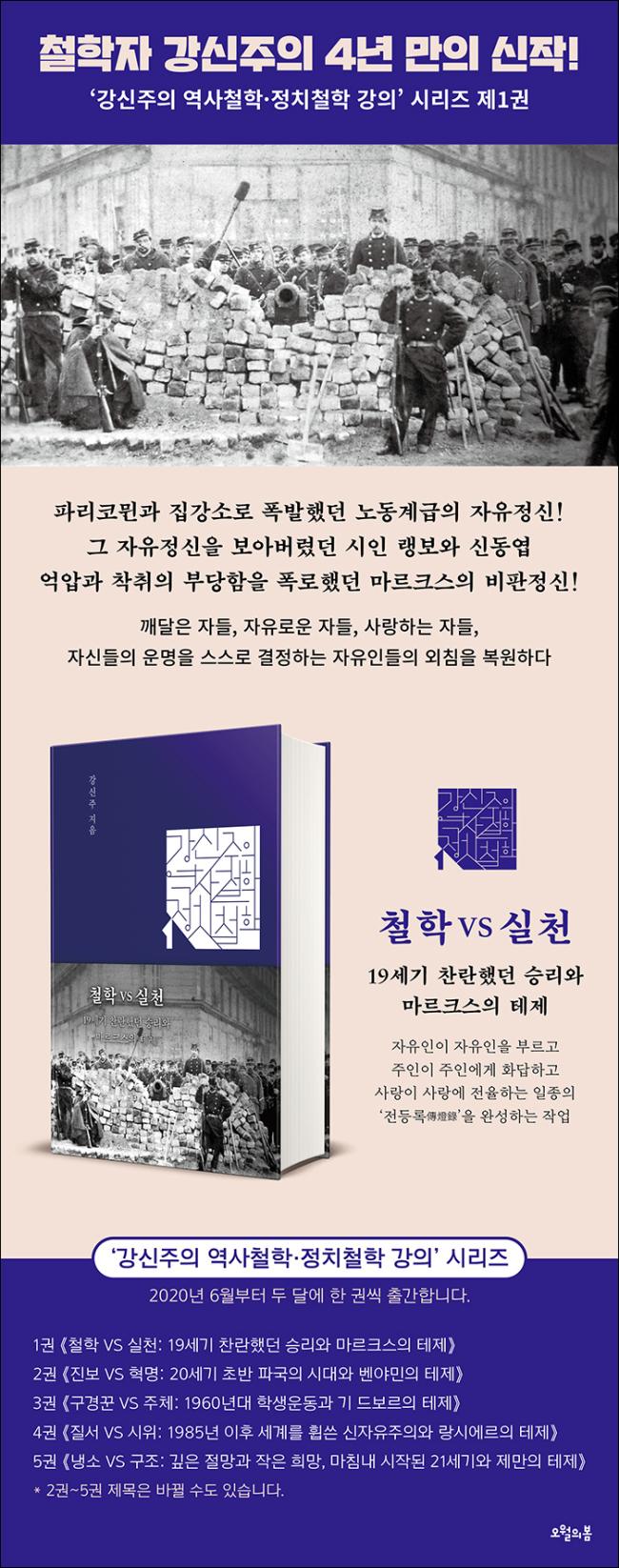

철학 VS 실천(강신주의 역사철학 정치철학)

|

|||||||||||||||||

| 商品購入についてのご案内 | ||||

|

||||

■ 책소개

파리코뮌과 집강소로 폭발했던 노동계급의 자유정신!

그 자유정신을 보아버렸던 시인 랭보와 신동엽

억압과 착취의 부당함을 폭로했던 마르크스의 비판정신!

깨달은 자들, 자유로운 자들, 사랑하는 자들,

자신들의 운명을 스스로 결정하는 자유인들의 외침을 복원하다

철학자 강신주의 4년 만의 신작

‘강신주의 역사철학·정치철학 강의’ 시리즈

억압체제에 저항해온 ‘등불의 패밀리’를 되살리다

“자유를 맛본 사람에게서 자유를 빼앗아갈 수 없다. 삶의 주인이 된 사람을 다시 노예로 만들 수 없다. 인간을 사랑하게 된 사람에게서 사람을 미워하게 만들 수 없다.”

18세기 중엽 출범해 지금까지 존속되고 있는 자본주의체제. 이 시기 인류는 어떤 모습으로 살아왔는가? 소수의 승자가 다수를 억압하며 이끌어가는 역사가 아니었는가? 인간이 인간을 노예로 부려먹는 역사, 승자의 역사로 점철된 역사가 아니었는가? 사실 이 역사는 BC 3000년경 최초로 계급사회가 형성될 때부터 유지돼온 것이기도 하다. 생산수단을 독점한 자들이 생산수단을 빼앗긴 자들을 지배하고, 억압하고, 착취해온 역사. 이것이 바로 지금까지 이어져오고 있는 억압체제의 본모습이다.

4년 만에 신작을 발표하는 철학자 강신주는 이 억압체제의 역사를 직시한다. 억압과 착취를 강요해온 억압체제의 본질을 벗겨내면서, 이에 저항하는 사람들, 삶과 사랑의 주인으로서 억압체제와 싸운 사람들을 되살려낸다. 깨달은 사람들, 자유로운 사람들, 주인으로서 삶을 영위했던 사람들을 5권의 ‘강신주의 역사철학·정치철학 강의’ 시리즈에 담는 작업이다. 이것은 “자유인이 자유인을 부르고 주인이 주인에게 화답하고 사랑이 사랑에 전율하는 일종의 ‘전등록傳燈錄’을 완성하는 작업”이기도 하다. 분량이 적은 권도 800쪽이 넘고, 분량이 많은 권은 1300쪽에 달할 정도로 방대한 시리즈다. 역사철학의 경우 1871년 파리코뮌과 1894년 갑오농민전쟁에서 시작해 2020년 코로나19 팬데믹 사태까지 다루고, 정치철학의 경우 마르크스, 벤야민, 기 드보르, 랑시에르, 그리고 제만을 중심으로 19세기 중반부터 21세기 초반까지 다룬다. 즉 5명의 철학자가 언급한 철학 텍스트를 바탕으로 당대의 역사와 철학을 아우르는 것이 이 시리즈의 기본 골격이다. 200년도 채 안 되는 시기를 다루지만, 억압체제에 맞서 싸운 사람들을 다각적으로 조명하다보니 시리즈 규모가 이렇게 커졌다.

철학자 강신주는 그동안 억압체제에 저항했던 수많은 사람들을 ‘등불의 패밀리’로 명명하며 집중 조명한다. 첫 번째 권 《철학 VS 실천》에는 파리코뮌의 전사들, 우금치의 동학농민군 전사들, 혁명가 루이 블랑키, 시인 랭보와 신동엽, 마르크스, 로마시대 스파르타쿠스 군단의 전사들, 러시아 철학자 알렉산드르 보그다노프 등이 집중 조명되며, 그다음 권들에서는 로자 룩셈부르크, 스파르타쿠스동맹의 전사들, 코르슈, 그람시, 신채호, 크론시타트소비에트의 전사들, 조지 오웰, 스페인 민병대, 벤야민, 브레히트, 존 바에즈, 김수영, 기 드보르, 체 게바라, 김민기, 켄 로치, 이창동, 다르위시, 김선우 등이 생생히 복원된다. 그렇다고 혁명에 성공한 레닌 등의 혁명가들을 절대 옹호하지 않는다. 혁명 이후 등장한 소련체제는 국가가 생산수단을 독점한 또 하나의 억압체제에 불과하다며 혹독하게 비판한다. 마찬가지로 혁명보다는 분배를 강조했던 독일의 사회민주주의자들도 비판 대상이다.

그동안 억압체제는 그들에게 대항한 수많은 저항자들을 ‘몽상가들의 백일몽’에 불과하다며 폄하하고, 축소하고, 왜곡해왔다. 파리코뮌의 혁명가들을 무모하다고 평가했고, 동학농민군들의 활동도 성급한 판단 착오에 불과했다고 평가했다. 지금의 우리는 바로 그 부르주아체제 위주의 이데올로기에 동화되어 있다. 저항의 등불은 그저 불필요한 모험주의에 불과하고, 어차피 실패하고 말 것이라는 냉소주의가 팽배해 있다. 하지만 우리가 살고 있는 곳은 노동자들이 일하면 일할수록 가난해지는 세상이다. 소수의 지배계급들은 무의도식하면서도 배가 부른 세상이다. 인류의 문명이 시작된 이래 단 한 번도 모든 사람이 평등한 세상을 이뤄본 적이 없다. 이런 세계가 정당한가? 이 책을 읽으면 이런 모순이 분명하게 각인된다. 소수의 승자가 이끌어가는 참담한 역사를 직시하게 된다. 자유를 위해 자신의 목숨을 바쳐온 수많은 자유인의 삶을 엿볼 수 있게 된다. 그리고 곧 억압받는 사람들, 즉 평범한 노동자들이 엄청난 다수라는 걸 알게 되고, 동시에 억압하는 자들은 한 줌도 되지 않는다는 걸 자각하게 된다. 파리코뮌과 집강소로 폭발했던 노동계급의 자유정신과 그들의 실천, 그리고 억압과 착취의 부당함과 부정의를 폭로했던 마르크스의 비판정신을 접하게 되면 자연스레 억압이 사라진 사회에 대한 열망을 품게 된다. ‘자유인이 되기 위한 연습’, 바로 이것이 이 책을 읽는 의의이다. 책장을 다 덮고 나면 19세기의 파리코뮌이나 집강소가 아니라 21세기의 코뮌과 집강소를 도모할 수 있게 해주는 강렬한 힘이 생길 것이다. 또한 마르크스의 철학의 진면목도 다시 한번 엿볼 수 있을 것이다.

그 자유정신을 보아버렸던 시인 랭보와 신동엽

억압과 착취의 부당함을 폭로했던 마르크스의 비판정신!

깨달은 자들, 자유로운 자들, 사랑하는 자들,

자신들의 운명을 스스로 결정하는 자유인들의 외침을 복원하다

철학자 강신주의 4년 만의 신작

‘강신주의 역사철학·정치철학 강의’ 시리즈

억압체제에 저항해온 ‘등불의 패밀리’를 되살리다

“자유를 맛본 사람에게서 자유를 빼앗아갈 수 없다. 삶의 주인이 된 사람을 다시 노예로 만들 수 없다. 인간을 사랑하게 된 사람에게서 사람을 미워하게 만들 수 없다.”

18세기 중엽 출범해 지금까지 존속되고 있는 자본주의체제. 이 시기 인류는 어떤 모습으로 살아왔는가? 소수의 승자가 다수를 억압하며 이끌어가는 역사가 아니었는가? 인간이 인간을 노예로 부려먹는 역사, 승자의 역사로 점철된 역사가 아니었는가? 사실 이 역사는 BC 3000년경 최초로 계급사회가 형성될 때부터 유지돼온 것이기도 하다. 생산수단을 독점한 자들이 생산수단을 빼앗긴 자들을 지배하고, 억압하고, 착취해온 역사. 이것이 바로 지금까지 이어져오고 있는 억압체제의 본모습이다.

4년 만에 신작을 발표하는 철학자 강신주는 이 억압체제의 역사를 직시한다. 억압과 착취를 강요해온 억압체제의 본질을 벗겨내면서, 이에 저항하는 사람들, 삶과 사랑의 주인으로서 억압체제와 싸운 사람들을 되살려낸다. 깨달은 사람들, 자유로운 사람들, 주인으로서 삶을 영위했던 사람들을 5권의 ‘강신주의 역사철학·정치철학 강의’ 시리즈에 담는 작업이다. 이것은 “자유인이 자유인을 부르고 주인이 주인에게 화답하고 사랑이 사랑에 전율하는 일종의 ‘전등록傳燈錄’을 완성하는 작업”이기도 하다. 분량이 적은 권도 800쪽이 넘고, 분량이 많은 권은 1300쪽에 달할 정도로 방대한 시리즈다. 역사철학의 경우 1871년 파리코뮌과 1894년 갑오농민전쟁에서 시작해 2020년 코로나19 팬데믹 사태까지 다루고, 정치철학의 경우 마르크스, 벤야민, 기 드보르, 랑시에르, 그리고 제만을 중심으로 19세기 중반부터 21세기 초반까지 다룬다. 즉 5명의 철학자가 언급한 철학 텍스트를 바탕으로 당대의 역사와 철학을 아우르는 것이 이 시리즈의 기본 골격이다. 200년도 채 안 되는 시기를 다루지만, 억압체제에 맞서 싸운 사람들을 다각적으로 조명하다보니 시리즈 규모가 이렇게 커졌다.

철학자 강신주는 그동안 억압체제에 저항했던 수많은 사람들을 ‘등불의 패밀리’로 명명하며 집중 조명한다. 첫 번째 권 《철학 VS 실천》에는 파리코뮌의 전사들, 우금치의 동학농민군 전사들, 혁명가 루이 블랑키, 시인 랭보와 신동엽, 마르크스, 로마시대 스파르타쿠스 군단의 전사들, 러시아 철학자 알렉산드르 보그다노프 등이 집중 조명되며, 그다음 권들에서는 로자 룩셈부르크, 스파르타쿠스동맹의 전사들, 코르슈, 그람시, 신채호, 크론시타트소비에트의 전사들, 조지 오웰, 스페인 민병대, 벤야민, 브레히트, 존 바에즈, 김수영, 기 드보르, 체 게바라, 김민기, 켄 로치, 이창동, 다르위시, 김선우 등이 생생히 복원된다. 그렇다고 혁명에 성공한 레닌 등의 혁명가들을 절대 옹호하지 않는다. 혁명 이후 등장한 소련체제는 국가가 생산수단을 독점한 또 하나의 억압체제에 불과하다며 혹독하게 비판한다. 마찬가지로 혁명보다는 분배를 강조했던 독일의 사회민주주의자들도 비판 대상이다.

그동안 억압체제는 그들에게 대항한 수많은 저항자들을 ‘몽상가들의 백일몽’에 불과하다며 폄하하고, 축소하고, 왜곡해왔다. 파리코뮌의 혁명가들을 무모하다고 평가했고, 동학농민군들의 활동도 성급한 판단 착오에 불과했다고 평가했다. 지금의 우리는 바로 그 부르주아체제 위주의 이데올로기에 동화되어 있다. 저항의 등불은 그저 불필요한 모험주의에 불과하고, 어차피 실패하고 말 것이라는 냉소주의가 팽배해 있다. 하지만 우리가 살고 있는 곳은 노동자들이 일하면 일할수록 가난해지는 세상이다. 소수의 지배계급들은 무의도식하면서도 배가 부른 세상이다. 인류의 문명이 시작된 이래 단 한 번도 모든 사람이 평등한 세상을 이뤄본 적이 없다. 이런 세계가 정당한가? 이 책을 읽으면 이런 모순이 분명하게 각인된다. 소수의 승자가 이끌어가는 참담한 역사를 직시하게 된다. 자유를 위해 자신의 목숨을 바쳐온 수많은 자유인의 삶을 엿볼 수 있게 된다. 그리고 곧 억압받는 사람들, 즉 평범한 노동자들이 엄청난 다수라는 걸 알게 되고, 동시에 억압하는 자들은 한 줌도 되지 않는다는 걸 자각하게 된다. 파리코뮌과 집강소로 폭발했던 노동계급의 자유정신과 그들의 실천, 그리고 억압과 착취의 부당함과 부정의를 폭로했던 마르크스의 비판정신을 접하게 되면 자연스레 억압이 사라진 사회에 대한 열망을 품게 된다. ‘자유인이 되기 위한 연습’, 바로 이것이 이 책을 읽는 의의이다. 책장을 다 덮고 나면 19세기의 파리코뮌이나 집강소가 아니라 21세기의 코뮌과 집강소를 도모할 수 있게 해주는 강렬한 힘이 생길 것이다. 또한 마르크스의 철학의 진면목도 다시 한번 엿볼 수 있을 것이다.

■ 목차

역사철학·정치철학 강의를 시작하며

프롤로그

1부 종교적인 것과 관조적인 것을 넘어서

역사철학 1장: 붉은 피로 지켜낸 파리코뮌

BRIDGE: 차안의 풍성함과 즐거움을 위하여

정치철학 1장: 종교적인 것에 맞서는 인문정신

1. 기독교 비판의 첫 번째 길, 포이어바흐에서 니체로

2. 기독교 비판의 두 번째 길, 마르크스의 정치경제학적 비판

3. 종교로서 자본주의

정치철학 2장: 포이어바흐를 넘어서 도달한 곳

1. 본질에서 관계로

2. 관조에서 역사로

3. 부르주아사회에서 인간사회로

BRIDGE: 다시 불러보는 인터내셔널의 노래

역사철학 2장 파리코뮌을 보아버렸던 시인 랭보

2부 마르크스의 철학, 마르크스의 과학

역사철학 3장: 우금치의 하늘 같은 님들

BRIDGE: 파리코뮌만큼 찬란했던 집강소 시절

정치철학 3장: 유물론과 관념론을 넘어서

1. ‘대상적 활동’이란 개념, 마르크스의 알파와 오메가

2. 잃어버린 대상적 활동의 힘을 찾아서

3. 대상적 활동을 증명하고 또 증명하라!

정치철학 4장: 다시 마르크스를 위하여

1. 마주침의 유물론, 혹은 타자성의 변증법

2. 파리코뮌의 가르침, 혹은 엥겔스적인 것과의 단절

3. 사회민주주의 비판, 혹은 분배 논의 비판

BRIDGE: 안녕! 디아마트! 안녕! 엥겔스

역사철학 4장 시인의 눈에 사무친 푸른 하늘

에필로그

참고문헌

프롤로그

1부 종교적인 것과 관조적인 것을 넘어서

역사철학 1장: 붉은 피로 지켜낸 파리코뮌

BRIDGE: 차안의 풍성함과 즐거움을 위하여

정치철학 1장: 종교적인 것에 맞서는 인문정신

1. 기독교 비판의 첫 번째 길, 포이어바흐에서 니체로

2. 기독교 비판의 두 번째 길, 마르크스의 정치경제학적 비판

3. 종교로서 자본주의

정치철학 2장: 포이어바흐를 넘어서 도달한 곳

1. 본질에서 관계로

2. 관조에서 역사로

3. 부르주아사회에서 인간사회로

BRIDGE: 다시 불러보는 인터내셔널의 노래

역사철학 2장 파리코뮌을 보아버렸던 시인 랭보

2부 마르크스의 철학, 마르크스의 과학

역사철학 3장: 우금치의 하늘 같은 님들

BRIDGE: 파리코뮌만큼 찬란했던 집강소 시절

정치철학 3장: 유물론과 관념론을 넘어서

1. ‘대상적 활동’이란 개념, 마르크스의 알파와 오메가

2. 잃어버린 대상적 활동의 힘을 찾아서

3. 대상적 활동을 증명하고 또 증명하라!

정치철학 4장: 다시 마르크스를 위하여

1. 마주침의 유물론, 혹은 타자성의 변증법

2. 파리코뮌의 가르침, 혹은 엥겔스적인 것과의 단절

3. 사회민주주의 비판, 혹은 분배 논의 비판

BRIDGE: 안녕! 디아마트! 안녕! 엥겔스

역사철학 4장 시인의 눈에 사무친 푸른 하늘

에필로그

참고문헌

■ 출판사서평

첫 번째 권 《철학 VS 실천》의 구성

역사철학 4개 장, 정치철학 4개 장

《철학 VS 실천》이란 제목이 붙은 첫 번째 권은 역사철학을 다루는 4개 장, 그리고 정치철학을 다루는 4개 장으로 구성된다. 먼저 역사철학 4개 장은 파리코뮌과 집강소의 장엄하고 거대한 면모를 생생하게 복원하는 데 할애된다. 파리코뮌 안에서 그리고 집강소 안에서 도대체 무슨 일이 있었는지, 왜 파리코뮌과 집강소가 아직도 우리 삶의 실천적 준거점이 되는지 설명한다. 파리코뮌과 집강소가 품었던 자유로운 공동체의 정신을 더 감성적으로 더 효과적으로 보여주기 위해, 파리코뮌의 시인 랭보와 집강소의 시인 신동엽을 캐스팅했다. 이렇게 역사철학은 4개의 장이 된다. 파리코뮌을 다루는 장, 랭보를 다루는 장, 집강소를 다루는 장, 그리고 신동엽을 다루는 장이 바로 그것이다.

반면 정치철학 4개 장은 전적으로 마르크스에 할당되었다. BC 3000년 이래 거의 처음으로 노동계급이 지배관계 자체를 극복하려고 했던 19세기다. 억압과 착취의 굴레를 벗어던지려는 노동계급의 정신과 실천에 이론적인 정당성과 아울러 실천적 전망을 마련하고자 했던 사람이 바로 마르크스였다. 마르크스는 자유로운 공동체를 지향했던 19세기 노동계급의 정신을 받쳐주는 철학자였고 동시에 직접 그것을 이루려고 했던 실천가였다. ‘죽은 개’가 아니라 ‘불굴의 사자’로 마르크스의 위용을 되살려내는 것, 19세기와 함께 박제된 지성인이 아니라 21세기 현재에도 유효한 강력한 철학자라는 걸 입증하는 것, 바로 이것이 정치철학 4개의 장이 자임하는 소명이다. 핵심은 1845년, 마르크스 나이 27세에 완성된 〈포이어바흐에 관한 테제들〉이다. 보통 제도권 사회주의국가의 이데올로그들은 이 문건을 ‘청년 마르크스’의 미성숙한 사유의 발로로 이해한다. 그렇지만 〈포이어바흐에 관한 테제들〉은 마르크스 철학의 정점이자 완성이다. 이 짧은 테제들은 노동계급을 포함한 모든 인간이 ‘대상적 활동’의 주체이고, 노동계급이 대상적 활동의 역량을 관철하는 사회가 ‘인간사회’라는 생각을 강력하게 피력한다. 첫 번째 권의 제목이 《철학 VS 실천》인 이유도 바로 여기에 있다. 마르크스는 실천과 무관한 철학을 거부하고 실천적 전망을 열어놓는 철학을 완성하려고 했기 때문이다. ‘대상적 활동’과 ‘인간사회’로 요약되는 마르크스의 철학은 청년이나 장년, 혹은 말년의 마르크스의 사유와 실천을 관통한다는 것, 이것이 첫 번째 권 정치철학 부분의 핵심 과제이다. 그리고 이 마르크스 장을 읽고 나면 그간 진행돼온 마르크스주의가 얼마나 낡은 담론인지 알게 될 것이다. ‘유물론과 관념론’의 대립이 아니라 그 대립을 뛰어넘는 실천철학으로서 새로운 마르크스주의를 접하게 될 것이다.

마지막으로 역사철학을 다루는 장과 정치철학을 다루는 장 사이에 배치된 ‘BRIDGE’라는 장이 있다. 사막을 건너다 만나는 오아시스처럼 약간 쉬어가는 부분이기도 하지만 동시에 논의를 더 풍성하게 만들기 위한 요소이기도 하다. 파리코뮌과 집강소, 마르크스의 철학을 더욱 풍성하게 읽을 수 있도록 <차안의 풍성함과 즐거움을 위하여>와 <다시 불러보는 인터내셔널의 노래>, <파리코뮌만큼 찬란했던 집강소 시절>, <안녕! 디아마트! 안녕! 엥겔스>를 배치했다.

파리코뮌과 집강소, 자유로운 공동체의 실현

《철학 VS 실천》은 부르주아체제가 본격화한 19세기로 안내한다. 당시 부르주아체제는 노동자를 양산하지 않으면 생존할 수 없었던 체제였다. 자본에 노동력을 팔아야 생계를 유지할 수 있도록 다수 인간들을 개조하고 그들의 노동력으로 잉여가치를 남기는 것이 자본주의의 논리였기 때문이다. 하지만 당시 노동자들은 노동과 자본 사이의 전선에서 조금도 흔들림이 없었다. 대다수가 노동에 가해지는 자본의 억압과 착취에 정면으로 맞서 싸우는 것을 택했다. 1871년 서양의 파리코뮌이 그리고 1894년 한반도의 동학농민군이 만든 집강소가 생생한 역사적 증거이자 증언이다. 파리코뮌과 집강소는 국가라는 억압기구가 탄생했던 BC 3000년 이후 처음으로 억압과 착취가 사라진 자유로운 공동체를 모색했고, 이를 짧은 시간이었지만 실현시켰다. 1871년 파리코뮌은 파리라는 대도시의 노동계급, 즉 노동자들이 부르주아가 독점하던 생산수단을 회수했던 혁명을 상징하고, 1894년 갑오농민전쟁, 즉 집강소는 노동계급, 즉 농민들이 지주가 독점하던 생산수단을 회수했던 혁명을 상징한다. 이 책에서 19세기를 ‘찬란했던 승리의 나날’이라고 한 이유가 바로 이 때문이다.

파리의 노동자와 조선의 농민들은 지주와 자본가가 지배계급의 권좌를 다투는 혼란했던 시절에 아예 지배계급 자체를 없애고 더 이상 억압과 착취가 불가능한 사회를 꿈꾸었다. 곧 자유로운 개인들의 공동체를 만드는 것이 그들의 목표였다. 생산수단에 이어 폭력수단과 정치수단마저 노동계급이 회수하는 데 성공한 사회! 더 이상 소수가 다수의 운명을 결정하는 사회가 아니라 다수가 자신들의 운명을 결정하는 사회! 파리의 노동자와 조선의 농민들은 그런 사회를 실제로 이루었고, 실천했다. 바로 이것이 마르크스가 ‘인간사회’로, 그리고 최제우가 ‘인내천’으로 꿈꾸었던 공동체의 모습이었다. ‘강신주의 역사철학·정치철학 강의’의 첫 번째 권 《철학 VS 실천》은 바로 이 자유로운 공동체의 모습을 지금 시대에 생생하게 보여주는 데 그 목적이 있다. 시인 랭보가 보았고, 신동엽이 보았던 그 공동체. 그 누구도 지배하려고 하지 않고, 그 누구의 지배도 받지 않으려고 했던 사람들의 자유정신을 지금 이 시대에 되살리는 게 목적이다.

마르크스의 철학, 엥겔스 또는 레닌과 분리하기

도대체 마르크스의 철학은 무엇인가? 한때 우리는 소련에서 수입된 ‘변증법적 유물론’ ‘사적 유물론’ 등으로 마르크스의 철학을 이해해왔다. 이는 소련의 철학자 플레하노프가 만들고, 스탈린이 정립한 용어였다. 말하자면 마르크스의 철학을 스탈린체제를 경유해 이해하게 된 셈이다. 저자는 이것은 마르크스의 철학을 오해하고 왜곡한 것에 불과하다고 말한다. 심지어 엥겔스와 마르크스를 분리해서 사유해야 한다고 주장한다. 마르크스의 철학을 ‘유물론적 변증법’으로 명명해 설명한 최초의 사람이 엥겔스였기 때문이다. 엥겔스는 1873년부터 1888년까지 했던 작업, 즉 《반-뒤링》, 《자연변증법》, 《유토피아에서 과학으로의 사회주의의 발전》, 그리고 최종적으로 《루트비히 포이어바흐와 독일 고전철학의 종말》 등으로 마르크스의 유물론을 체계화했다. 그렇지만 저자는 이 작업이 마르크스의 철학을 거대한 형이상학적 체계에 가둬버린 일이었다고 비판한다.

엥겔스의 논의를 확장시킨 플레하노프의 철학은 단순하다. 모든 것은 물질들의 변증법적 운동으로 설명할 수 있다고 주장한다. 마찬가지로 사회도 정치나 법률 등 관념적인 것이 아니라, 경제라는 물질적인 것으로, 그리고 변증법으로 설명될 수 있다고 주장한다. 다시 말해 생산과정을 통해 주어진 실제적 관계들, 즉 경제적 관계들을 인식하면, 이에 대응하는 법칙들은 물론 변증법적 법칙들을 찾을 수 있다는 것이다. 우리에게 남은 것은 이 법칙에 절대적으로 순응하는 일이다. 엥겔스가 표방한 형이상학적 유물론과 과학적 인식론이 그대로 적용되는 논의다.

엥겔스나 플레하노프의 사유의 특징은 엘리트주의에 입각한 정당주의, 그리고 생산력발전을 중시하는 경제주의로 요약할 수 있다. 소수의 엘리트가 다수의 사람들을 이끌어야 하고, 생산력이 발전하지 않으면 사회주의는 완성할 수 없다는 생각이 그것이다. 이를 받아들인 것이 레닌을 비롯한 러시아의 혁명가들이다. 그들이 만든 소련은 노동계급의 자발성보다는 국가 중심의 경제발전을 도모한 또 다른 자본주의, 즉 국가독점자본주의체제에 불과했다. 마르크스의 철학을 계승했다고 자임한 소련의 모습은 사실 마르크스의 철학을 왜곡한 결과였을 뿐이라고 저자는 비판한다. 따라서 마르크스-엥겔스주의, 마르크스-레닌주의 같은 용어도 버려야 한다고 말한다. 그 용어들은 엥겔스의 눈, 레닌의 눈을 통해 본 마르크스주의에 불과하기 때문이다.

사실 마르크스는 ‘유물론적 변증법’이나 ‘변증법적 유물론’, ‘사적 유물론’과 같은 용어를 사용하지 않았다. 모든 것이 변증법적 법칙에 의해 결정된다는 형이상학적 주장은 마르크스의 눈에는 ‘낡은 유물론’에 지나지 않기 때문이다. 마르크스는 인간의 자발성과 자유만을 강조하는 관념론자도 아니었고, 인간이 외적 환경이나 경제적 조건, 혹은 물질적 상황에 규정된다는 유물론자도 아니었다. 그는 철학사의 해묵은 대립, 즉 관념론과 유물론 사이의 갈등을 ‘대상적 활동’ 개념으로 해소한 철학자였다. 〈포이어바흐에 관한 테제들〉 열 번째 테제에서 마르크스는 ‘낡은 유물론’과 ‘새로운 유물론’을 구분하기도 했다. “낡은 유물론의 입장은 ‘부르주아사회’이며, 새로운 유물론의 입장은 ‘인간사회’ 또는 ‘사회적 인간’이다.” 즉 마르크스의 ‘새로운 유물론’은 억압받는 자들과 함께 서 있는 것, 억압받는 자들의 투쟁에 함께하는 것이었다.

마르크스 철학의 본질 (1) ‘대상적 활동’

주어진 조건에 맞서는 실천적이고 참여적인 철학

그렇다면 마르크스의 철학은 무엇인가? 저자는 ‘대상적 활동’과 ‘인간사회’를 이해하는 것이 핵심이라고 말한다. 저자가 중요하게 생각하는 문헌은 마르크스가 27세 때 쓴 〈포이어바흐에 관한 테제들〉이다. 엥겔스의 영향을 받은 철학자 알튀세르는 1845년을 기점으로 ‘청년 마르크스’와 ‘장년 마르크스’가 구분된다고 말한다. 그리고 대부분의 학자들이 ‘청년 마르크스’의 철학을 미숙한 저작이라고 폄훼해왔다(말년의 알튀세르는 <마주침의 유물론이라는 은밀한 흐름>이란 글을 쓰며 스스로 이를 철회했다). 하지만 저자는 ‘대상적 활동’과 ‘인간사회’로 요약되는 마르크스의 철학은 청년이나 장년, 혹은 말년의 마르크스의 사유와 실천을 관통한다고 보고 있다. 즉 마르크스가 30세 이후부터 철학 연구보다 정치경제학 연구에 몰두한 것은 그가 이미 27세에 〈포이어바흐에 관한 테제들>로 철학을 ‘완성’했기 때문이라는 것이다.

〈포이어바흐에 관한 테제들〉의 첫 번째 테제는 이렇게 시작된다. “지금까지 모든 유물론―포이어바흐의 유물론을 포함하여―의 주된 결함은 사물, 현실, 감성을 대상 또는 직관의 형식으로만 생각했을 뿐 감성적인 인간 활동이나 실천으로, 주체적으로 생각하지 못했다는 데 있다. 그렇기 때문에 능동적 측면은 유물론과 대비되어 관념론에 의해 발전되었지만, 관념론은 현실적이고 감성적인 활동 자체를 알지 못하기 때문에 그 발전은 단지 추상적일 뿐이었다. 포이어바흐는 사유 대상들과는 현실적으로 분리된 감성 대상들을 원했지만 인간의 활동 자체를 대상적 활동으로 생각하지 않는다. 따라서 그는 《기독교의 본질》에서 오직 이론적 태도만을 진정한 인간의 태도로 간주하며, 반면 실천은 그 더러운 유대인적 현상 형태로만 파악되며 고정되어 있다. 그러므로 그는 ‘혁명적인’ 활동, 다시 말해 ‘실천-비판적인’ 활동의 의미를 이해하지 못하고 있다.”

첫 번째 테제가 가장 중요하다. 첫 번째 테제의 모든 문장은 하나의 개념을 바라보고 있다. 바로 ‘대상적 활동Gegenstandliche Tatigkeit’이다. 유물론이든 관념론이든 세계를 해석하는 데 만족하는 철학자들의 손에는 모래처럼 빠져나가지만, 세계를 작게나마 변화시키려고 했던 평범한 사람들, 즉 노동하는 사람들이라면 모두 삶으로 알고 있는 개념이다. ‘대상적 활동’은 해석이 아니라 변화와 관련된 개념, 관조가 아니라 실천과 관련되기 때문이다. 우리의 뜻을 좌절시키고 우리의 삶을 불편하게 만들고 나아가 우리의 힘을 시험하는 그 무엇, 삶에서 만나는 회피할 수 없는 어떤 저항과도 같은 그 무엇에 맞서 우리는 활동하고 저항할 수밖에 없는 존재라는 게 바로 ‘대상적 활동’ 개념이다. 마르크스에게 새로운 유물론은 인간 개개인이 대상적 활동을 하는 실천 주체라는 걸 긍정하는 것이었다. ‘대상적’이라는 것은 인간의 삶은 백지에서 출발하는 것이 아니라 어찌할 수 없는 삶의 조건에서 시작해야 한다는 의미로, 인간의 삶이 지닌 수동성을 가리킨다. 반면 ‘활동’이라는 것은 인간은 주어진 삶의 조건에 수동적으로 적응하지 않고 주체적으로 극복한다는 의미로, 인간 삶이 지닌 능동성을 가리킨다. 주어진 조건에 굴복하지 않고 그것을 극복하는 활동을 강조한다는 점에서 마르크스의 사유는 실천적이고 참여적이라고 저자는 강조한다.

마르크스는 ‘대상적 활동’이란 개념으로 낡은 유물론과 관념론을 넘어선다. 다시 말해 인간의 능동적인 측면을 알지 못한 것이 포이어바흐를 포함한 낡은 유물론의 한계였다면, 인간의 수동적인 측면을 알지 못한 것이 관념론의 한계라는 것이다. 1845년 27세의 젊은 철학자 마르크스는 이미 새로운 유물론, 즉 자기 철학을 완성했던 것이다. 1860년대 이후 마르크스가 《자본론》 연구에 몰두했던 것도 무엇보다 먼저 대상적 조건들에 대한 정확한 인식이 필요했기 때문이다. 자본주의체제의 법칙에 순응하기 위해서가 아니라 그 법칙을 극복하기 위해서, 혹은 냉혹한 자본주의체제에 절망하기 위해서가 아니라 그 체제를 극복하기 위해서 말이다.

마르크스 철학의 본질 (2) ‘인간사회’

세계를 해석하는 철학이 아니라 세계를 변화시키는 철학

저자가 강조하는 마르크스 철학의 또 하나의 개념은 ‘인간사회’이다. 부르주아사회가 자본계급이 주도하는 사회라면, 인간사회는 특정 계급이 아니라 인간 전체가 주도하는 사회라는 의미다. 당연히 인간사회는 노예주가 주도하는 사회도 아니고, 영주나 지주가 주도하는 사회도 아니고, 스탈린주의를 표방했던 구소련이나 중국, 혹은 북한체제처럼 당이나 지도자가 주도하는 사회도 아니다. 또 자본가들이 주도하는 사회도 아니다. 즉 인간사회는 소수가 다수를 이끌거나 지휘하는 사회가 아니며, 모든 인간이 주도하는 사회다. 좀 더 구체적으로, 마르크스가 서고자 했던 ‘인간사회’는 모든 사람이 대상적 활동을 향유하는 사회다. 그것은 국가에 의한 생산수단 국유화나 자본계급에 의한 생산수단 사유화가 사라진 사회, 생산수단을 공유하거나 생산수단 독점이 불가능한 사회, 즉 코뮌주의가 실현된 사회이다. 《독일 이데올로기》에서 마르크스는 “참된 현실적 공동체 속에서, 각 사람들은 그들의 연합 속에서, 그 연합을 통해서만이 자신의 자유를 획득하게 된다”고 말했다. 즉 자유로서 연대하고 연대로 자유로워지는 사회야말로 인간사회의 슬로건이었던 것이다.

“만일 협동 생산이 자본주의체제를 대체하게 된다면, 만일 단결된 사회들이 공동 계획에 의거해 국민생산을 규제하게 되고 따라서 국민경제를 그들 스스로가 통제하고 자본주의 생산의 참화인 항구적인 무정부 상태와 주기적 변동을 종식시키게 된다면, 여러분! 이것 이외에 무엇이 코뮌주의, ‘가능한’ 코뮌주의겠습니까?”(《프랑스내전》) 마르크스의 인간사회 이념인 코뮌주의는 그의 생애 전체를 관통하는 입장이었다. 1871년 출간된 《프랑스내전》이 그 가장 확실한 증거이다. 1871년 파리코뮌이 짧게나마 인간사회를 이루었을 때, 마르크스는 《프랑스내전》을 저술하며 파리코뮌에 대한 헌사를 바친다. 이 책은 현실에서는 좌절되었지만 이념으로서는 영원성을 확보하는 데 성공한 파리코뮌, 즉 자유로운 개인들의 공동체에 바친 마르크스의 찬가였던 셈이다. 이 책에서 마르크스는 생산수단, 정치수단, 나아가 폭력수단까지 민중들의 손안에 두려는 파리코뮌의 의지를 극찬하고, 이것이 바로 진정한 코뮌주의, 혹은 가능한 코뮌주의라고 주장했다. 생산력이 발달해야 코뮌주의가 가능하다고 주장한 엥겔스와 달리, 마르크스는 생산력 여부와 상관없이, 경제발전 여부와 상관없이 언제든지 ‘인간사회’의 이념은 실현 가능하다고 주장했던 것이다.

〈포이어바흐에 관한 테제들〉 마지막 테제는 이렇게 끝이 난다. “철학자들은 단지 세계를 다양한 방식으로 해석해왔다. 그러나 중요한 것은 세계를 변화시키는 것이다.” 이 테제는 젊은 시절 마르크스의 다짐이었는도 모른다. 마르크스는 스스로가 ‘대상적 활동’의 화신이었고, 자신이 천명한 ‘인간사회’ ‘코뮌사회’를 위해 행동하는 실천가이기도 했다. 세계를 해석하는 철학이 아니라 세계를 변화시키는 철학, 세계를 관조하는 철학이 아니라 실천하는 철학, 이것이 마르크스의 철학이다. 이 책은 이런 마르크스의 실천철학을 엥겔스의 그림자, 레닌의 그림자, 스탈린의 그림자를 벗겨내고 다시 직시할 수 있도록 도와준다.

역사철학 4개 장, 정치철학 4개 장

《철학 VS 실천》이란 제목이 붙은 첫 번째 권은 역사철학을 다루는 4개 장, 그리고 정치철학을 다루는 4개 장으로 구성된다. 먼저 역사철학 4개 장은 파리코뮌과 집강소의 장엄하고 거대한 면모를 생생하게 복원하는 데 할애된다. 파리코뮌 안에서 그리고 집강소 안에서 도대체 무슨 일이 있었는지, 왜 파리코뮌과 집강소가 아직도 우리 삶의 실천적 준거점이 되는지 설명한다. 파리코뮌과 집강소가 품었던 자유로운 공동체의 정신을 더 감성적으로 더 효과적으로 보여주기 위해, 파리코뮌의 시인 랭보와 집강소의 시인 신동엽을 캐스팅했다. 이렇게 역사철학은 4개의 장이 된다. 파리코뮌을 다루는 장, 랭보를 다루는 장, 집강소를 다루는 장, 그리고 신동엽을 다루는 장이 바로 그것이다.

반면 정치철학 4개 장은 전적으로 마르크스에 할당되었다. BC 3000년 이래 거의 처음으로 노동계급이 지배관계 자체를 극복하려고 했던 19세기다. 억압과 착취의 굴레를 벗어던지려는 노동계급의 정신과 실천에 이론적인 정당성과 아울러 실천적 전망을 마련하고자 했던 사람이 바로 마르크스였다. 마르크스는 자유로운 공동체를 지향했던 19세기 노동계급의 정신을 받쳐주는 철학자였고 동시에 직접 그것을 이루려고 했던 실천가였다. ‘죽은 개’가 아니라 ‘불굴의 사자’로 마르크스의 위용을 되살려내는 것, 19세기와 함께 박제된 지성인이 아니라 21세기 현재에도 유효한 강력한 철학자라는 걸 입증하는 것, 바로 이것이 정치철학 4개의 장이 자임하는 소명이다. 핵심은 1845년, 마르크스 나이 27세에 완성된 〈포이어바흐에 관한 테제들〉이다. 보통 제도권 사회주의국가의 이데올로그들은 이 문건을 ‘청년 마르크스’의 미성숙한 사유의 발로로 이해한다. 그렇지만 〈포이어바흐에 관한 테제들〉은 마르크스 철학의 정점이자 완성이다. 이 짧은 테제들은 노동계급을 포함한 모든 인간이 ‘대상적 활동’의 주체이고, 노동계급이 대상적 활동의 역량을 관철하는 사회가 ‘인간사회’라는 생각을 강력하게 피력한다. 첫 번째 권의 제목이 《철학 VS 실천》인 이유도 바로 여기에 있다. 마르크스는 실천과 무관한 철학을 거부하고 실천적 전망을 열어놓는 철학을 완성하려고 했기 때문이다. ‘대상적 활동’과 ‘인간사회’로 요약되는 마르크스의 철학은 청년이나 장년, 혹은 말년의 마르크스의 사유와 실천을 관통한다는 것, 이것이 첫 번째 권 정치철학 부분의 핵심 과제이다. 그리고 이 마르크스 장을 읽고 나면 그간 진행돼온 마르크스주의가 얼마나 낡은 담론인지 알게 될 것이다. ‘유물론과 관념론’의 대립이 아니라 그 대립을 뛰어넘는 실천철학으로서 새로운 마르크스주의를 접하게 될 것이다.

마지막으로 역사철학을 다루는 장과 정치철학을 다루는 장 사이에 배치된 ‘BRIDGE’라는 장이 있다. 사막을 건너다 만나는 오아시스처럼 약간 쉬어가는 부분이기도 하지만 동시에 논의를 더 풍성하게 만들기 위한 요소이기도 하다. 파리코뮌과 집강소, 마르크스의 철학을 더욱 풍성하게 읽을 수 있도록 <차안의 풍성함과 즐거움을 위하여>와 <다시 불러보는 인터내셔널의 노래>, <파리코뮌만큼 찬란했던 집강소 시절>, <안녕! 디아마트! 안녕! 엥겔스>를 배치했다.

파리코뮌과 집강소, 자유로운 공동체의 실현

《철학 VS 실천》은 부르주아체제가 본격화한 19세기로 안내한다. 당시 부르주아체제는 노동자를 양산하지 않으면 생존할 수 없었던 체제였다. 자본에 노동력을 팔아야 생계를 유지할 수 있도록 다수 인간들을 개조하고 그들의 노동력으로 잉여가치를 남기는 것이 자본주의의 논리였기 때문이다. 하지만 당시 노동자들은 노동과 자본 사이의 전선에서 조금도 흔들림이 없었다. 대다수가 노동에 가해지는 자본의 억압과 착취에 정면으로 맞서 싸우는 것을 택했다. 1871년 서양의 파리코뮌이 그리고 1894년 한반도의 동학농민군이 만든 집강소가 생생한 역사적 증거이자 증언이다. 파리코뮌과 집강소는 국가라는 억압기구가 탄생했던 BC 3000년 이후 처음으로 억압과 착취가 사라진 자유로운 공동체를 모색했고, 이를 짧은 시간이었지만 실현시켰다. 1871년 파리코뮌은 파리라는 대도시의 노동계급, 즉 노동자들이 부르주아가 독점하던 생산수단을 회수했던 혁명을 상징하고, 1894년 갑오농민전쟁, 즉 집강소는 노동계급, 즉 농민들이 지주가 독점하던 생산수단을 회수했던 혁명을 상징한다. 이 책에서 19세기를 ‘찬란했던 승리의 나날’이라고 한 이유가 바로 이 때문이다.

파리의 노동자와 조선의 농민들은 지주와 자본가가 지배계급의 권좌를 다투는 혼란했던 시절에 아예 지배계급 자체를 없애고 더 이상 억압과 착취가 불가능한 사회를 꿈꾸었다. 곧 자유로운 개인들의 공동체를 만드는 것이 그들의 목표였다. 생산수단에 이어 폭력수단과 정치수단마저 노동계급이 회수하는 데 성공한 사회! 더 이상 소수가 다수의 운명을 결정하는 사회가 아니라 다수가 자신들의 운명을 결정하는 사회! 파리의 노동자와 조선의 농민들은 그런 사회를 실제로 이루었고, 실천했다. 바로 이것이 마르크스가 ‘인간사회’로, 그리고 최제우가 ‘인내천’으로 꿈꾸었던 공동체의 모습이었다. ‘강신주의 역사철학·정치철학 강의’의 첫 번째 권 《철학 VS 실천》은 바로 이 자유로운 공동체의 모습을 지금 시대에 생생하게 보여주는 데 그 목적이 있다. 시인 랭보가 보았고, 신동엽이 보았던 그 공동체. 그 누구도 지배하려고 하지 않고, 그 누구의 지배도 받지 않으려고 했던 사람들의 자유정신을 지금 이 시대에 되살리는 게 목적이다.

마르크스의 철학, 엥겔스 또는 레닌과 분리하기

도대체 마르크스의 철학은 무엇인가? 한때 우리는 소련에서 수입된 ‘변증법적 유물론’ ‘사적 유물론’ 등으로 마르크스의 철학을 이해해왔다. 이는 소련의 철학자 플레하노프가 만들고, 스탈린이 정립한 용어였다. 말하자면 마르크스의 철학을 스탈린체제를 경유해 이해하게 된 셈이다. 저자는 이것은 마르크스의 철학을 오해하고 왜곡한 것에 불과하다고 말한다. 심지어 엥겔스와 마르크스를 분리해서 사유해야 한다고 주장한다. 마르크스의 철학을 ‘유물론적 변증법’으로 명명해 설명한 최초의 사람이 엥겔스였기 때문이다. 엥겔스는 1873년부터 1888년까지 했던 작업, 즉 《반-뒤링》, 《자연변증법》, 《유토피아에서 과학으로의 사회주의의 발전》, 그리고 최종적으로 《루트비히 포이어바흐와 독일 고전철학의 종말》 등으로 마르크스의 유물론을 체계화했다. 그렇지만 저자는 이 작업이 마르크스의 철학을 거대한 형이상학적 체계에 가둬버린 일이었다고 비판한다.

엥겔스의 논의를 확장시킨 플레하노프의 철학은 단순하다. 모든 것은 물질들의 변증법적 운동으로 설명할 수 있다고 주장한다. 마찬가지로 사회도 정치나 법률 등 관념적인 것이 아니라, 경제라는 물질적인 것으로, 그리고 변증법으로 설명될 수 있다고 주장한다. 다시 말해 생산과정을 통해 주어진 실제적 관계들, 즉 경제적 관계들을 인식하면, 이에 대응하는 법칙들은 물론 변증법적 법칙들을 찾을 수 있다는 것이다. 우리에게 남은 것은 이 법칙에 절대적으로 순응하는 일이다. 엥겔스가 표방한 형이상학적 유물론과 과학적 인식론이 그대로 적용되는 논의다.

엥겔스나 플레하노프의 사유의 특징은 엘리트주의에 입각한 정당주의, 그리고 생산력발전을 중시하는 경제주의로 요약할 수 있다. 소수의 엘리트가 다수의 사람들을 이끌어야 하고, 생산력이 발전하지 않으면 사회주의는 완성할 수 없다는 생각이 그것이다. 이를 받아들인 것이 레닌을 비롯한 러시아의 혁명가들이다. 그들이 만든 소련은 노동계급의 자발성보다는 국가 중심의 경제발전을 도모한 또 다른 자본주의, 즉 국가독점자본주의체제에 불과했다. 마르크스의 철학을 계승했다고 자임한 소련의 모습은 사실 마르크스의 철학을 왜곡한 결과였을 뿐이라고 저자는 비판한다. 따라서 마르크스-엥겔스주의, 마르크스-레닌주의 같은 용어도 버려야 한다고 말한다. 그 용어들은 엥겔스의 눈, 레닌의 눈을 통해 본 마르크스주의에 불과하기 때문이다.

사실 마르크스는 ‘유물론적 변증법’이나 ‘변증법적 유물론’, ‘사적 유물론’과 같은 용어를 사용하지 않았다. 모든 것이 변증법적 법칙에 의해 결정된다는 형이상학적 주장은 마르크스의 눈에는 ‘낡은 유물론’에 지나지 않기 때문이다. 마르크스는 인간의 자발성과 자유만을 강조하는 관념론자도 아니었고, 인간이 외적 환경이나 경제적 조건, 혹은 물질적 상황에 규정된다는 유물론자도 아니었다. 그는 철학사의 해묵은 대립, 즉 관념론과 유물론 사이의 갈등을 ‘대상적 활동’ 개념으로 해소한 철학자였다. 〈포이어바흐에 관한 테제들〉 열 번째 테제에서 마르크스는 ‘낡은 유물론’과 ‘새로운 유물론’을 구분하기도 했다. “낡은 유물론의 입장은 ‘부르주아사회’이며, 새로운 유물론의 입장은 ‘인간사회’ 또는 ‘사회적 인간’이다.” 즉 마르크스의 ‘새로운 유물론’은 억압받는 자들과 함께 서 있는 것, 억압받는 자들의 투쟁에 함께하는 것이었다.

마르크스 철학의 본질 (1) ‘대상적 활동’

주어진 조건에 맞서는 실천적이고 참여적인 철학

그렇다면 마르크스의 철학은 무엇인가? 저자는 ‘대상적 활동’과 ‘인간사회’를 이해하는 것이 핵심이라고 말한다. 저자가 중요하게 생각하는 문헌은 마르크스가 27세 때 쓴 〈포이어바흐에 관한 테제들〉이다. 엥겔스의 영향을 받은 철학자 알튀세르는 1845년을 기점으로 ‘청년 마르크스’와 ‘장년 마르크스’가 구분된다고 말한다. 그리고 대부분의 학자들이 ‘청년 마르크스’의 철학을 미숙한 저작이라고 폄훼해왔다(말년의 알튀세르는 <마주침의 유물론이라는 은밀한 흐름>이란 글을 쓰며 스스로 이를 철회했다). 하지만 저자는 ‘대상적 활동’과 ‘인간사회’로 요약되는 마르크스의 철학은 청년이나 장년, 혹은 말년의 마르크스의 사유와 실천을 관통한다고 보고 있다. 즉 마르크스가 30세 이후부터 철학 연구보다 정치경제학 연구에 몰두한 것은 그가 이미 27세에 〈포이어바흐에 관한 테제들>로 철학을 ‘완성’했기 때문이라는 것이다.

〈포이어바흐에 관한 테제들〉의 첫 번째 테제는 이렇게 시작된다. “지금까지 모든 유물론―포이어바흐의 유물론을 포함하여―의 주된 결함은 사물, 현실, 감성을 대상 또는 직관의 형식으로만 생각했을 뿐 감성적인 인간 활동이나 실천으로, 주체적으로 생각하지 못했다는 데 있다. 그렇기 때문에 능동적 측면은 유물론과 대비되어 관념론에 의해 발전되었지만, 관념론은 현실적이고 감성적인 활동 자체를 알지 못하기 때문에 그 발전은 단지 추상적일 뿐이었다. 포이어바흐는 사유 대상들과는 현실적으로 분리된 감성 대상들을 원했지만 인간의 활동 자체를 대상적 활동으로 생각하지 않는다. 따라서 그는 《기독교의 본질》에서 오직 이론적 태도만을 진정한 인간의 태도로 간주하며, 반면 실천은 그 더러운 유대인적 현상 형태로만 파악되며 고정되어 있다. 그러므로 그는 ‘혁명적인’ 활동, 다시 말해 ‘실천-비판적인’ 활동의 의미를 이해하지 못하고 있다.”

첫 번째 테제가 가장 중요하다. 첫 번째 테제의 모든 문장은 하나의 개념을 바라보고 있다. 바로 ‘대상적 활동Gegenstandliche Tatigkeit’이다. 유물론이든 관념론이든 세계를 해석하는 데 만족하는 철학자들의 손에는 모래처럼 빠져나가지만, 세계를 작게나마 변화시키려고 했던 평범한 사람들, 즉 노동하는 사람들이라면 모두 삶으로 알고 있는 개념이다. ‘대상적 활동’은 해석이 아니라 변화와 관련된 개념, 관조가 아니라 실천과 관련되기 때문이다. 우리의 뜻을 좌절시키고 우리의 삶을 불편하게 만들고 나아가 우리의 힘을 시험하는 그 무엇, 삶에서 만나는 회피할 수 없는 어떤 저항과도 같은 그 무엇에 맞서 우리는 활동하고 저항할 수밖에 없는 존재라는 게 바로 ‘대상적 활동’ 개념이다. 마르크스에게 새로운 유물론은 인간 개개인이 대상적 활동을 하는 실천 주체라는 걸 긍정하는 것이었다. ‘대상적’이라는 것은 인간의 삶은 백지에서 출발하는 것이 아니라 어찌할 수 없는 삶의 조건에서 시작해야 한다는 의미로, 인간의 삶이 지닌 수동성을 가리킨다. 반면 ‘활동’이라는 것은 인간은 주어진 삶의 조건에 수동적으로 적응하지 않고 주체적으로 극복한다는 의미로, 인간 삶이 지닌 능동성을 가리킨다. 주어진 조건에 굴복하지 않고 그것을 극복하는 활동을 강조한다는 점에서 마르크스의 사유는 실천적이고 참여적이라고 저자는 강조한다.

마르크스는 ‘대상적 활동’이란 개념으로 낡은 유물론과 관념론을 넘어선다. 다시 말해 인간의 능동적인 측면을 알지 못한 것이 포이어바흐를 포함한 낡은 유물론의 한계였다면, 인간의 수동적인 측면을 알지 못한 것이 관념론의 한계라는 것이다. 1845년 27세의 젊은 철학자 마르크스는 이미 새로운 유물론, 즉 자기 철학을 완성했던 것이다. 1860년대 이후 마르크스가 《자본론》 연구에 몰두했던 것도 무엇보다 먼저 대상적 조건들에 대한 정확한 인식이 필요했기 때문이다. 자본주의체제의 법칙에 순응하기 위해서가 아니라 그 법칙을 극복하기 위해서, 혹은 냉혹한 자본주의체제에 절망하기 위해서가 아니라 그 체제를 극복하기 위해서 말이다.

마르크스 철학의 본질 (2) ‘인간사회’

세계를 해석하는 철학이 아니라 세계를 변화시키는 철학

저자가 강조하는 마르크스 철학의 또 하나의 개념은 ‘인간사회’이다. 부르주아사회가 자본계급이 주도하는 사회라면, 인간사회는 특정 계급이 아니라 인간 전체가 주도하는 사회라는 의미다. 당연히 인간사회는 노예주가 주도하는 사회도 아니고, 영주나 지주가 주도하는 사회도 아니고, 스탈린주의를 표방했던 구소련이나 중국, 혹은 북한체제처럼 당이나 지도자가 주도하는 사회도 아니다. 또 자본가들이 주도하는 사회도 아니다. 즉 인간사회는 소수가 다수를 이끌거나 지휘하는 사회가 아니며, 모든 인간이 주도하는 사회다. 좀 더 구체적으로, 마르크스가 서고자 했던 ‘인간사회’는 모든 사람이 대상적 활동을 향유하는 사회다. 그것은 국가에 의한 생산수단 국유화나 자본계급에 의한 생산수단 사유화가 사라진 사회, 생산수단을 공유하거나 생산수단 독점이 불가능한 사회, 즉 코뮌주의가 실현된 사회이다. 《독일 이데올로기》에서 마르크스는 “참된 현실적 공동체 속에서, 각 사람들은 그들의 연합 속에서, 그 연합을 통해서만이 자신의 자유를 획득하게 된다”고 말했다. 즉 자유로서 연대하고 연대로 자유로워지는 사회야말로 인간사회의 슬로건이었던 것이다.

“만일 협동 생산이 자본주의체제를 대체하게 된다면, 만일 단결된 사회들이 공동 계획에 의거해 국민생산을 규제하게 되고 따라서 국민경제를 그들 스스로가 통제하고 자본주의 생산의 참화인 항구적인 무정부 상태와 주기적 변동을 종식시키게 된다면, 여러분! 이것 이외에 무엇이 코뮌주의, ‘가능한’ 코뮌주의겠습니까?”(《프랑스내전》) 마르크스의 인간사회 이념인 코뮌주의는 그의 생애 전체를 관통하는 입장이었다. 1871년 출간된 《프랑스내전》이 그 가장 확실한 증거이다. 1871년 파리코뮌이 짧게나마 인간사회를 이루었을 때, 마르크스는 《프랑스내전》을 저술하며 파리코뮌에 대한 헌사를 바친다. 이 책은 현실에서는 좌절되었지만 이념으로서는 영원성을 확보하는 데 성공한 파리코뮌, 즉 자유로운 개인들의 공동체에 바친 마르크스의 찬가였던 셈이다. 이 책에서 마르크스는 생산수단, 정치수단, 나아가 폭력수단까지 민중들의 손안에 두려는 파리코뮌의 의지를 극찬하고, 이것이 바로 진정한 코뮌주의, 혹은 가능한 코뮌주의라고 주장했다. 생산력이 발달해야 코뮌주의가 가능하다고 주장한 엥겔스와 달리, 마르크스는 생산력 여부와 상관없이, 경제발전 여부와 상관없이 언제든지 ‘인간사회’의 이념은 실현 가능하다고 주장했던 것이다.

〈포이어바흐에 관한 테제들〉 마지막 테제는 이렇게 끝이 난다. “철학자들은 단지 세계를 다양한 방식으로 해석해왔다. 그러나 중요한 것은 세계를 변화시키는 것이다.” 이 테제는 젊은 시절 마르크스의 다짐이었는도 모른다. 마르크스는 스스로가 ‘대상적 활동’의 화신이었고, 자신이 천명한 ‘인간사회’ ‘코뮌사회’를 위해 행동하는 실천가이기도 했다. 세계를 해석하는 철학이 아니라 세계를 변화시키는 철학, 세계를 관조하는 철학이 아니라 실천하는 철학, 이것이 마르크스의 철학이다. 이 책은 이런 마르크스의 실천철학을 엥겔스의 그림자, 레닌의 그림자, 스탈린의 그림자를 벗겨내고 다시 직시할 수 있도록 도와준다.

■ 저자소개

저자 : 강신주

사랑과 자유의 철학자. 동서양 인문학을 종횡하며 끌어올린 인문정신으로 어떤 외적 억압에도 휘둘리지 않는 힘과 자유, 인간에 대한 사랑을 쓰고 말해왔다. 지은 책으로 《철학 VS 철학》 《강신주의 노자 혹은 장자》 《비상경보기》 《매달린 절벽에서 손을 뗄 수 있는가?》 《철학적 시 읽기의 즐거움》 《철학이 필요한 시간》 《강신주의 감정수업》 《김수영을 위하여》 《상처받지 않을 권리》 등이 있다.

사랑과 자유의 철학자. 동서양 인문학을 종횡하며 끌어올린 인문정신으로 어떤 외적 억압에도 휘둘리지 않는 힘과 자유, 인간에 대한 사랑을 쓰고 말해왔다. 지은 책으로 《철학 VS 철학》 《강신주의 노자 혹은 장자》 《비상경보기》 《매달린 절벽에서 손을 뗄 수 있는가?》 《철학적 시 읽기의 즐거움》 《철학이 필요한 시간》 《강신주의 감정수업》 《김수영을 위하여》 《상처받지 않을 권리》 등이 있다.

■ 상세이미지